本ページはプロモーションが含まれています

Difyを導入したいけれど、サーバー構築や管理に時間をかけたくない。そんな悩みを抱える方も多いのではないでしょうか。

実際、AIアプリケーション開発プラットフォームのDifyには、セルフホスト版とクラウド版の2つの選択肢があります。

クラウド版なら複雑な設定なしで即座に利用開始でき、運用の手間も大幅に削減できます。

しかし、料金や機能制限、セキュリティ面での違いなど、選択前に知っておくべきポイントも存在します。

この記事では、Dify Cloud版の特徴から料金プラン、セルフホスト版との詳細比較まで、最適な選択ができるよう包括的に解説します。

DifyのセルフホストならXServer VPSがおすすめ

Difyサーバーの構築からSSL設定まで自動化できるXServer VPSが今なら実質1,190円〜。

DifyのCloud版とは?

Difyのクラウド版とは、Difyをクラウドサービスとして提供しているSaaS版のことです。

セルフホスト版とは異なり、サーバーの構築や管理を行うことなく、ブラウザからアクセスするだけでDifyのすべての機能を利用できます。

クラウド版の最大の特徴は、インストールや環境構築が一切不要で、アカウント作成後すぐにAIアプリケーションの開発を開始できる点です。

インフラストラクチャの管理、セキュリティ対策、ソフトウェアのアップデートなどはすべてDify側で処理されるため、ユーザーはAIアプリケーションの開発に集中できます。

また、無料のサンドボックス環境から本格的な商用利用まで、用途に応じた複数の料金プランが用意されており、個人開発者から大企業まで幅広いニーズに対応しています。

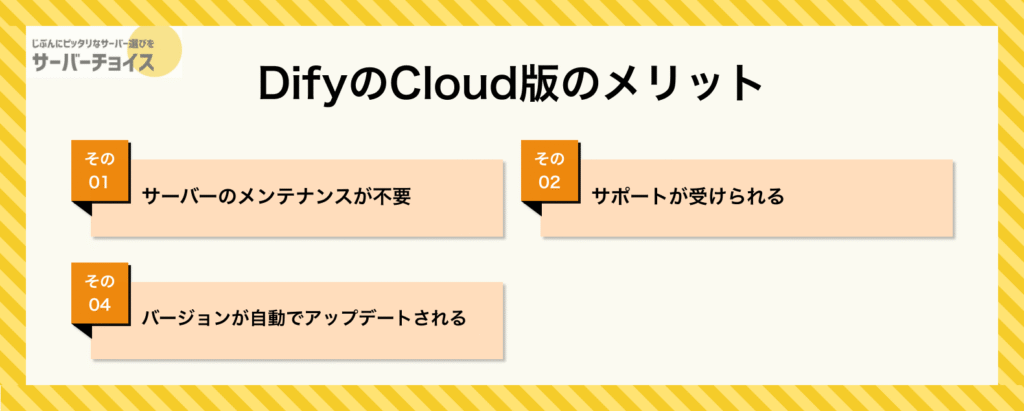

DifyのCloud版の特徴とメリット

Difyのクラウド版には、セルフホスト版にはない多くの利点があります。ここでは、クラウド版を選ぶ理由となる4つの主要なメリットを詳しく解説します。

サーバーのメンテナンスが不要

Difyのクラウド版はSaaS形式で提供されているため、ユーザー側で複雑なサーバー設定や環境構築を行う必要がありません。

セルフホスト版ではデプロイ先のDockerの設定やデータベースの構築、各種依存関係の解決などが必要でしたが、クラウド版ではアカウント作成後すぐにAIアプリケーション開発を始められます。

また、システムのアップデートやセキュリティパッチの適用もDify側で自動的に行われるため、運用負荷を大幅に軽減できます。

サポートが受けられる

クラウド版では、利用プランに応じてサポートが提供されており、技術的な問題や機能に関する疑問を迅速に解決できます。

特にEnterpriseプランでは、SLA(サービス品質保証)や専用サポートが提供され、ミッションクリティカルな環境での運用にも対応できます。

バージョンが自動でアップデートされる

クラウド版では、Difyの新機能やアップデートが自動的に適用されるため、常に最新のAI技術と機能を利用できます。

オープンソース版で開発された新機能も、クラウド版には迅速に反映され、ベータ機能への早期アクセスも可能です。

DifyのCloud版のデメリット・注意点

クラウド版の多くのメリットがある一方で、利用前に理解しておくべきデメリットや制限事項もあります。

月額利用料がかかる

Difyのクラウド版は月額課金制のため、長期間利用する場合は継続的なコストが発生します。

無料のSandboxプランでは月200メッセージまでという制限があり、本格的な利用には有料プラン(Professionalプラン月額59ドル〜)への移行が必要です。

また、利用量の増加に伴ってメッセージクレジットの消費も増えるため、大量のユーザーを抱えるアプリケーションでは、すぐにクレジットを消費しきってしまう可能性があります。

カスタマイズ性の制限

クラウド版では、Difyが提供する標準機能の範囲内でのみ開発が可能で、独自のコード変更や自由度の高いカスタマイズができません。

セルフホスト版とは異なり、ソースコードの修正や独自プラグインの開発、特殊な機能の実装などは制限されます。

このため、特殊な要件や独自仕様が必要なプロジェクトでは、クラウド版だけでは対応できない場合があります。

データ管理とプライバシーの懸念

クラウド版では、データがDifyのサーバーに保存されるため、機密情報や個人情報を扱う場合はプライバシーリスクを考慮する必要があります。

特に日本の個人情報保護委員会のガイドラインでは、第三者クラウドへの個人データ転送時は利用目的と安全管理措置の明示が求められています。

医療情報や財務データなど、高度な機密性が要求される情報を扱う企業では、クラウド保存に対する内部ポリシーや法的要件との整合性を慎重に検討する必要があります。

サービス依存とベンダーロックイン

クラウド版を利用することで、Difyのサービス継続性に依存することになります。

サービス終了や大幅な仕様変更があった場合、アプリケーションの移行が困難になるリスクがあります。

事業継続性を重視する企業では、このベンダーロックインリスクも考慮した選択が重要です。

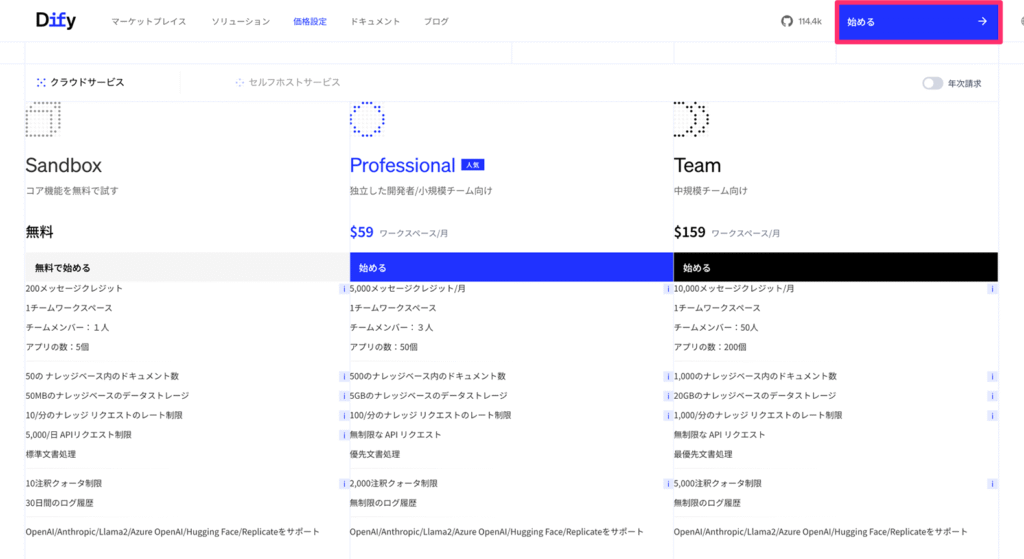

DifyのCloud版の料金プラン詳細

Difyのクラウド版では、利用規模やニーズに応じて3つのが提供されています。ここでは各プランの詳細と選択のポイントを解説します。

Sandbox(無料プラン)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 月額利用料金 | 無料 |

| メッセージリクエスト | 200 |

| チームメンバー | 1人 |

| アプリの数 | 5個 |

| ナレッジベース内のドキュメント数 | 50 |

| ナレッジベースのデータストレージ | 50MB |

| ナレッジリクエストのレート制限 | 10/分 |

| APIリクエスト制限 | 5,000/日 |

| 文書処理の優先度 | Standard |

| アノテーション返信の上限 | 10 |

| ログの保存期間 | 30日間 |

Sandboxプランは、Difyを初めて利用する方や個人プロジェクトでの検証に最適な無料プランです。基本的な機能を制限付きで利用できます。

主な制限事項として、月間200回のメッセージクレジット、5個までのアプリ開発、50MBのデータストレージ、1名のみの管理画面利用があります。

GPT-3.5-turboでは200回の応答、GPT-4では10回の応答まで無料で利用可能です。個人での学習や小規模なプロトタイプ開発には十分な内容となっています。

Professionalプラン

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 月額利用料金 | $59 |

| メッセージリクエスト | 5,000 |

| チームメンバー | 3人 |

| アプリの数 | 50個 |

| ナレッジベース内のドキュメント数 | 500 |

| ナレッジベースのデータストレージ | 5GB |

| ナレッジリクエストのレート制限 | 100/分 |

| APIリクエスト制限 | 無制限 |

| 文書処理の優先度 | Priority |

| アノテーション返信の上限 | 2,000 |

| ログの保存期間 | 無制限 |

Professionalプランは月額59ドル(年契約で49ドル)で、個人や小規模チーム向けのプランです。

月間5,000回のメッセージクレジット、50個までのアプリ開発、5GBのストレージ、3名までのチームメンバー利用が可能になります。

Teamプラン

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 月額利用料金 | $159 |

| メッセージリクエスト | 10,000 |

| チームメンバー | 50人 |

| アプリの数 | 200個 |

| ナレッジベース内のドキュメント数 | 1,000 |

| ナレッジベースのデータストレージ | 20GB |

| ナレッジリクエストのレート制限 | 1,000/分 |

| APIリクエスト制限 | 無制限 |

| 文書処理の優先度 | Top Priority |

| アノテーション返信の上限 | 5,000 |

| ログの保存期間 | 無制限 |

Teamプランは月額159ドル(年契約で133ドル)で、大規模なチーム向けの設計です。

月間10,000回のメッセージクレジット、無制限のアプリ開発、20GBのストレージ、無制限のチームメンバー利用が特徴です。

本格的なビジネス利用を想定している場合は、Teamプラン以上が推奨されます。

DifyのCloud版とセルフホスト版を徹底比較

クラウド版とセルフホスト版、どちらを選ぶべきか迷っている方のために、機能、コスト、技術要件、セキュリティの4つの観点から詳細に比較します。

機能面での違い

クラウド版では、Difyが提供する標準機能のみ利用可能で、独自のカスタマイズや拡張開発はできません。

一方、セルフホスト版では、オープンソースコードの修正、独自プラグインの開発、特殊なAPI連携など自由度の高いカスタマイズが可能です。

ただ、クラウド版では最新機能が自動的に追加される利点があり、新しいAIモデルへの対応やベータ機能へのアクセスも迅速に提供されます。

セルフホスト版では、機能更新は手動で行う必要があり、最新機能の利用にはタイムラグが発生する場合があります。

プロトタイプ開発や標準機能での利用にはクラウド版、独自性の高いアプリケーション開発にはセルフホスト版が適しています。

コスト比較

ローカルPCへのセルフホスト

初期費用のみでランニングコストは電気代程度です。

推奨スペック(CPU 2 コア、RAM 4GB以上)を満たすPCがあれば追加費用は不要です。

Dify クラウド版の料金表

| プラン | 月額料金 | メッセージクレジット | 年間コスト |

|---|---|---|---|

| Professional | $59 | 5,000 回 | $708 |

| Team | $159 | 10,000 回 | $1,908 |

VPSへのセルフホストの料金表(XServer VPS)

| メモリ | 月額料金 | 年間コスト | キャンペーン価格 |

|---|---|---|---|

| 4GB | 1,700 円 | 20,400 円 | 1,190 円/月 |

| 8GB | 3,201 円 | 38,412 円 | 2,241 円/月 |

| 16GB | 6,402 円 | 76,824 円 | 4,482 円/月 |

AWS セルフホスト(EC2 + Bedrock)料金表

| インスタンスタイプ | メモリ | 月額料金(概算) | 年間コスト | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| t3.medium | 4GB | $35-45 | $420-540 | RDS、Bedrock 利用料含む |

| t3.large | 8GB | $60-80 | $720-960 | スケーラブルな構成 |

| t3.xlarge | 16GB | $120-150 | $1,440-1,800 | 高負荷対応 |

※AWS 料金は東京リージョン、RDS(PostgreSQL)、Bedrock Claude 利用を含む概算値

年間コストで比較すると、ローカルPCが最安、VPS 4GBが約2万円、AWS 4GBが約 5-6万円、クラウド版Professionalが約8.5万円となります。使用量と運用要件に応じた選択が重要です。

技術要件と運用の負担

- Dify クラウド版の技術要件と運用

-

技術知識は不要で、アカウント作成後すぐに利用開始可能。メンテナンス、アップデート、セキュリティ対策はすべて Dify側で自動実行

- ローカルPCへセルフホストする場合の技術要件と運用

-

Dockerの基本知識が必要。定期的なバックアップ、セキュリティ更新、システム監視を手動で実施。24時間稼働の場合は電力管理と障害対応が課題

- VPSへセルフホストする場合の技術要件と運用

-

XServer VPSのテンプレート機能利用でDocker環境が自動構築されるため、初期設定は比較的容易。SSL証明書の自動設定も可能。ただし、定期的なアップデートと監視は必要。

- パブリッククラウド(AWS・GCP etc)へのセルフホストする場合の技術要件と運用

-

マネージドサービス(ECS Fargate、Aurora serverless など)活用で運用負荷を軽減。高度なクラウド知識が必要だが、スケーラビリティと可用性が高い

リソースが限られている場合はクラウド版、中程度の技術知識があればVPS、高度な要件にはパブリッククラウドが適しています。

セキュリティとデータ管理

クラウド版では、データがDifyのサーバーに保存されるため、機密情報を扱う企業では内部ポリシーとの整合性確認が必要です。

一方、セルフホスト版では、データを自社管理できるため、金融や医療など高度なセキュリティ要件がある業界に適しています。

ただし、セルフホスト版では、セキュリティパッチの適用や脆弱性管理を自社で行う責任があります。

VPSやパブリッククラウドでは、プロバイダーによるインフラレベルのセキュリティ対策が提供されますが、アプリケーションレベルのセキュリティは利用者の責任となります。

利用シーン別Difyのおすすめプラン

どのプランを選ぶべきか迷っている方のために、利用者のタイプ別に最適な選択肢をご提案します。

個人・フリーランス向け

個人利用では、まずSandbox プラン(無料)でプロトタイプを作成し、月200メッセージを超える場合に有料プランを検討しましょう。継続的な利用が見込まれる場合は、コストパフォーマンスを重視した選択が重要です。

おすすめの選択肢

| 利用段階 | 推奨プラン | 月額コスト | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 学習・実験段階 | Sandboxプラン | 無料 | 月200 メッセージまで |

| 本格利用開始 | ローカルPC セルフホスト | 電気代のみ | 初期投資後は最安 |

| 24 時間稼働が必要 | XServer VPS 4GBプラン | 1,190円〜 | 安定稼働・SSL 対応 |

| 技術管理が困難 | Professionalプラン | $59 | サポート付き・管理不要 |

フリーランスの場合、クライアントプロジェクトでの利用頻度を考慮し、プロジェクトベースではローカルPC、継続案件ではVPSが最もコスト効率が良い選択となります。

中小企業向け

中小企業では、チーム利用での協働性とスケーラビリティが重要です。ビジネス成長に応じて柔軟にプランを変更できる構成を選択しましょう。

段階別おすすめプラン

| 企業段階 | 推奨プラン | 月額コスト | 適用条件 |

|---|---|---|---|

| チーム 3 名以下の検証段階 | Professionalプラン | $59 | サポート重視・管理不要 |

| チーム拡大期 | Teamプラン | $159 | 無制限メンバー |

| チーム拡大期(コスト重視) | XServer VPS 8GB | 3,201円 | 技術管理可能な場合 |

| セキュリティ重視 | AWS EC2 + Bedrock | $60-80 | マネージド環境 |

| コスト重視 | 社内サーバー セルフホスト | サーバー代のみ | 自社インフラ活用 |

成長段階にある企業では、初期はCloud版でスタートし、利用量増加に伴ってVPSやパブリッククラウドへの移行を検討してみてもよいかもしれません。

サポート体制も考慮し、技術リソースが限られる場合は Cloud版を優先しましょう。

大企業向け

大企業では、セキュリティ要件、コンプライアンス対応、大規模展開を考慮した選択が必要です。エンタープライズプランの活用と、セルフホストでの完全なデータ管理の両方を検討しましょう。

推奨構成

| 構成タイプ | 推奨プラン | 年間コスト | 適用ケース |

|---|---|---|---|

| 標準構成 | Enterpriseプラン | $150,000〜 | 専用サポート重視 |

| 高セキュリティ要件 | AWS/GCP セルフホスト | $50,000〜 | 専用 VPC・コンプライアンス |

| コスト最適化 | 社内データセンター | 初期投資のみ | 既存インフラ活用 |

| ハイブリッド構成 | Cloud 版 + セルフホスト | $30,000〜 | 開発/本番環境分離 |

大規模展開では、複数リージョンでの冗長化、災害復旧計画、セキュリティ監査対応も重要な要素となります。金融や医療業界では、データ主権の観点から国内セルフホストが必須となる場合があります。

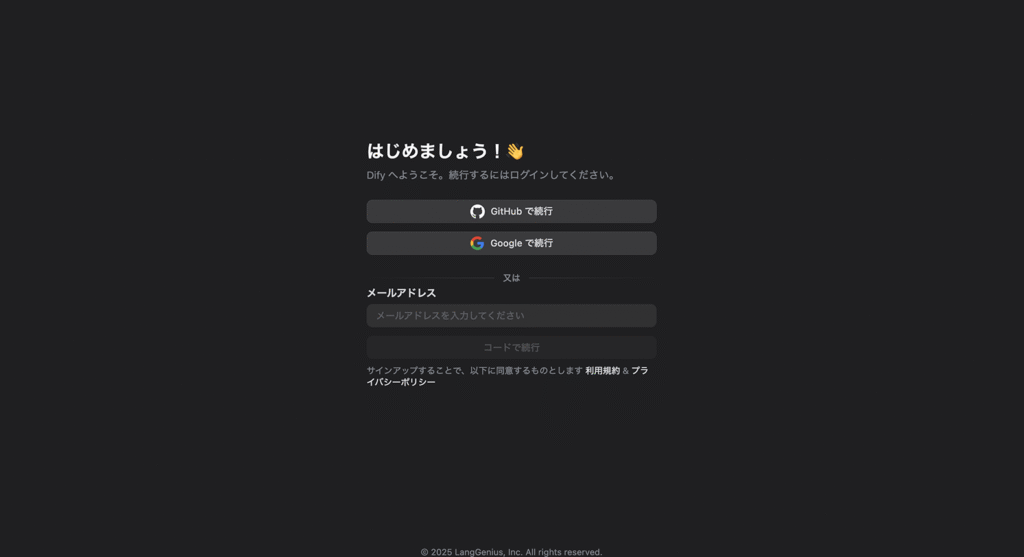

Dify Cloud版の始め方

ここでは、Difyアカウント作成から最初のアプリ作成まで、初心者でも迷わず進められるよう手順を詳しく解説します。

まず、https://dify.ai/jp にアクセスし、画面右上の「始める」ボタンをクリックします。

登録方法は、メールアドレス、Googleアカウント、GitHubアカウントの3つから選択できます。

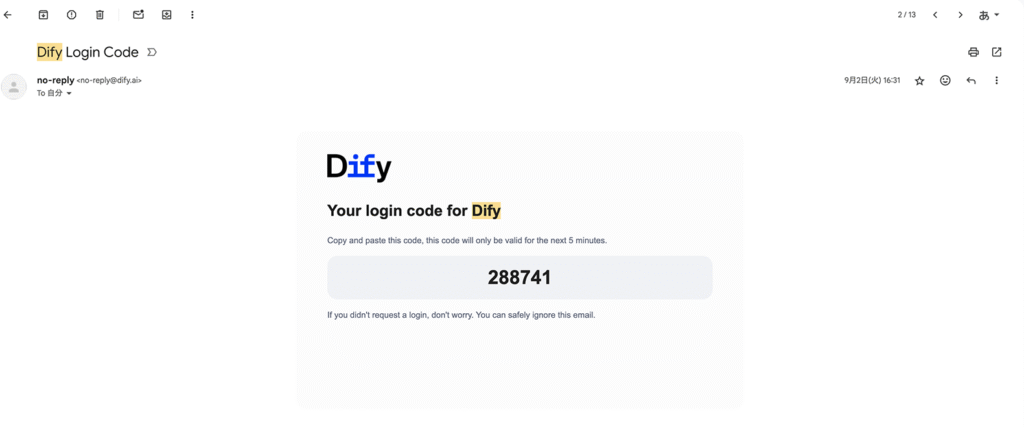

メール認証の場合は、メールアドレスを入力して「コードで続行」をクリックし、受信したログインコードを入力すれば認証完了です。

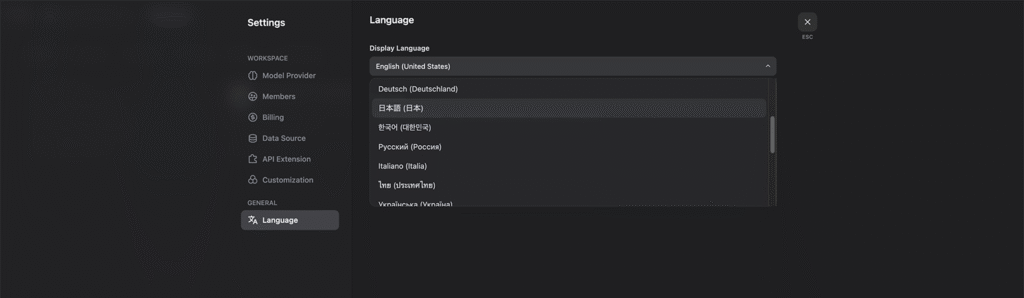

ログイン後、Difyの管理画面が英語表示の場合は、右上のユーザーアイコンマーク → Settings → Language → Display Language で日本語に変更できます。

初回ログイン時に自動的にワークスペースが作成され、あなたが管理者となります。

Difyの最大の魅力は、プログラミング知識がなくても、ドラッグ&ドロップのUIとプロンプト記述だけで AIアプリケーションを構築できる点です。

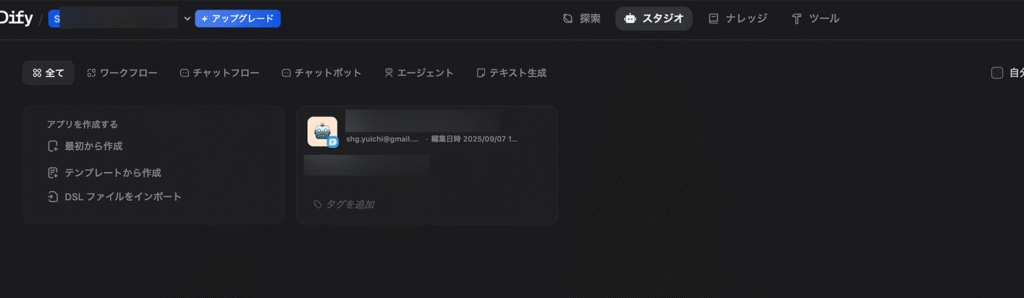

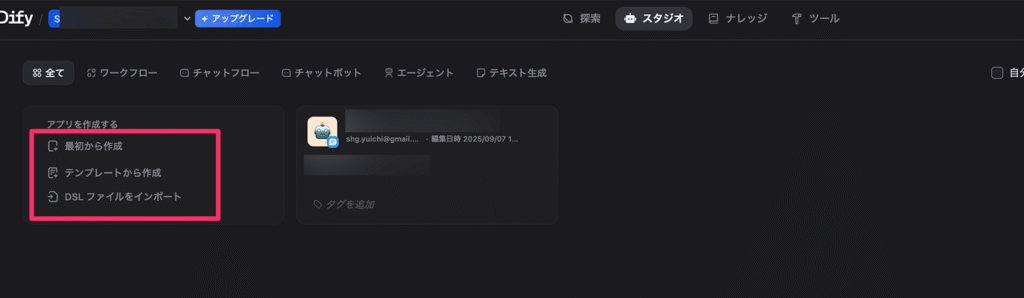

アプリ作成を開始するには、ワークスペース内の「アプリを作成する」にあるボタンをクリックします。

「最初から作成する」と「テンプレートから作成する」、「DSLファイルをインポート」の3パターンの作成方法がありますが、基本的に「最初から作成」で問題ありません。

既に作りたいアプリの仕様が決まっており、テンプレートが提供されている場合は、「テンプレートから作成」でも問題ありません。

既存のDifyアプリ設定をエクスポートしたDSLファイルを読み込んで複製する方法です。

DSL(Domain Specific Language)ファイルは、Difyアプリの設定情報(プロンプト、ワークフロー、AI モデル設定など)をすべて含んだYAML 形式のファイルです。

他の開発者が作成したアプリや、自分が以前作成したアプリの設定を簡単に再利用できるため、チーム開発や複数環境での展開に非常に便利な機能です。

続いて、アプリタイプを選択して、アプリ名と簡単なアプリの説明を記入します。アプリタイプの違いについては以下の表を参照してください。

| アプリタイプ | 特徴 | 適用ケース | 開発難易度 |

|---|---|---|---|

| チャットボット | シンプルな一問一答形式のチャット | カスタマーサポート、FAQ 対応 | ★☆☆ |

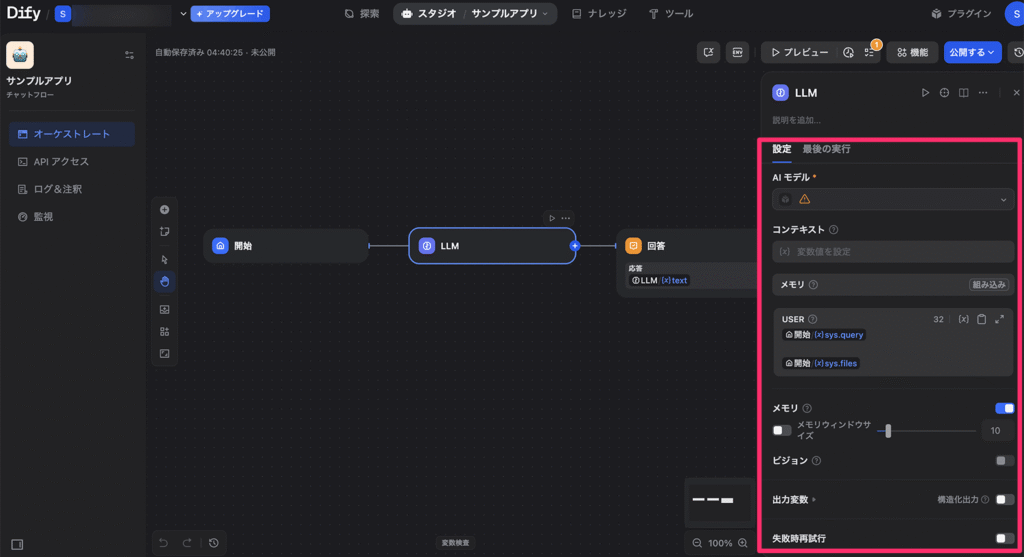

| チャットフロー | ビジュアルノードによるフロー制御 | 複雑な会話フロー、分岐処理 | ★★☆ |

| ワークフロー | 入出力処理に特化したバッチ処理 | 文書解析、データ変換、API 連携 | ★★★ |

| エージェント | AI が自律的にツール選択・実行 | 複雑なタスク自動化、推論処理 | ★★★ |

| テキストジェネレーター | 単発のテキスト生成に特化 | 記事作成、メール作成、要約 | ★☆☆ |

アプリが作成できたら、プロンプトの編集、AIモデルの選択、出力形式の設定を行います。

設定完了後はプレビュー機能で動作確認を行い、期待通りの応答が得られたら、公開設定を行って実際の利用を開始できます。

Difyのクラウド版によくある質問

Difyのクラウド版を利用する際によくある質問と、その解決方法をまとめました。

クラウド版Difyにログインできない場合の対処法

ログインできない場合は、以下の手順で原因を特定し、解決を試してみてください。

まず、正しい URL(https://cloud.dify.ai)からアクセスしているか確認します。

次に、ブラウザが最新バージョンかチェックし、古い場合は更新してください。

メールアドレスの前後に全角スペースが入っていないか、コピペ時の余分な文字がないかも確認しましょう。

ソーシャルログイン(Google、GitHub)を利用している場合は、該当アカウントに正しくログインしているか、ポップアップブロックが有効になっていないかを確認してください。

これらを試しても解決しない場合は、ブラウザのキャッシュとクッキーをクリアするか、別のブラウザ(Chrome、Edge、Firefox)で試してみることをお勧めします。

まとめ

この記事では、Difyのクラウド版の特徴から具体的な導入方法まで詳しく解説しました。

Difyのクラウド版は、技術的な管理負荷を避けてAIアプリケーション開発に集中したい方に最適です。

サーバー構築やメンテナンスの知識がなくても、アカウント作成後すぐに本格的なAIアプリケーションを構築できます。

また、公式サポートや自動アップデート、高い可用性が保証されているため、安定したサービス運用を重視する個人や企業にも適しています。

一方で、独自のカスタマイズや特殊な機能実装が必要な場合、完全なデータ管理を求める場合、長期的なコスト削減を重視する場合は、セルフホスト版も検討する価値があります。

特に技術リソースが豊富な組織では、VPSやAWSなどでのセルフホストにより、コストを抑えながら自由度の高い環境を構築できます。

選択の判断基準として、まず無料のSandboxプランでDifyの基本機能を試し、自分の用途に適しているかを確認することもおすすめです。

その後、利用量の増加や機能要件に応じて、Professionalプラン、Teamプラン、または セルフホスト版への移行を検討しましょう。